筆者:獸醫教練

文章大綱

脾臟 – 紅血球的外接硬碟

SPLEEN – the External Hard Drive for Red Blood Cells

脾臟,一個大家在A3會認識,但又沒什麼印象的器官。看似很厲害,實際上又感受不到,切掉好像也無所謂,搞得哺乳類潛水反射每次都忘記這項。這真的也不怪你,畢竟一大票的科學家研究了半天,成果卻寥寥無幾,甚至意見想左。不過這種越謎樣的器官,越有研究的價值(並沒有),所以今天來帶大家看看這篇內容扎實的文獻。

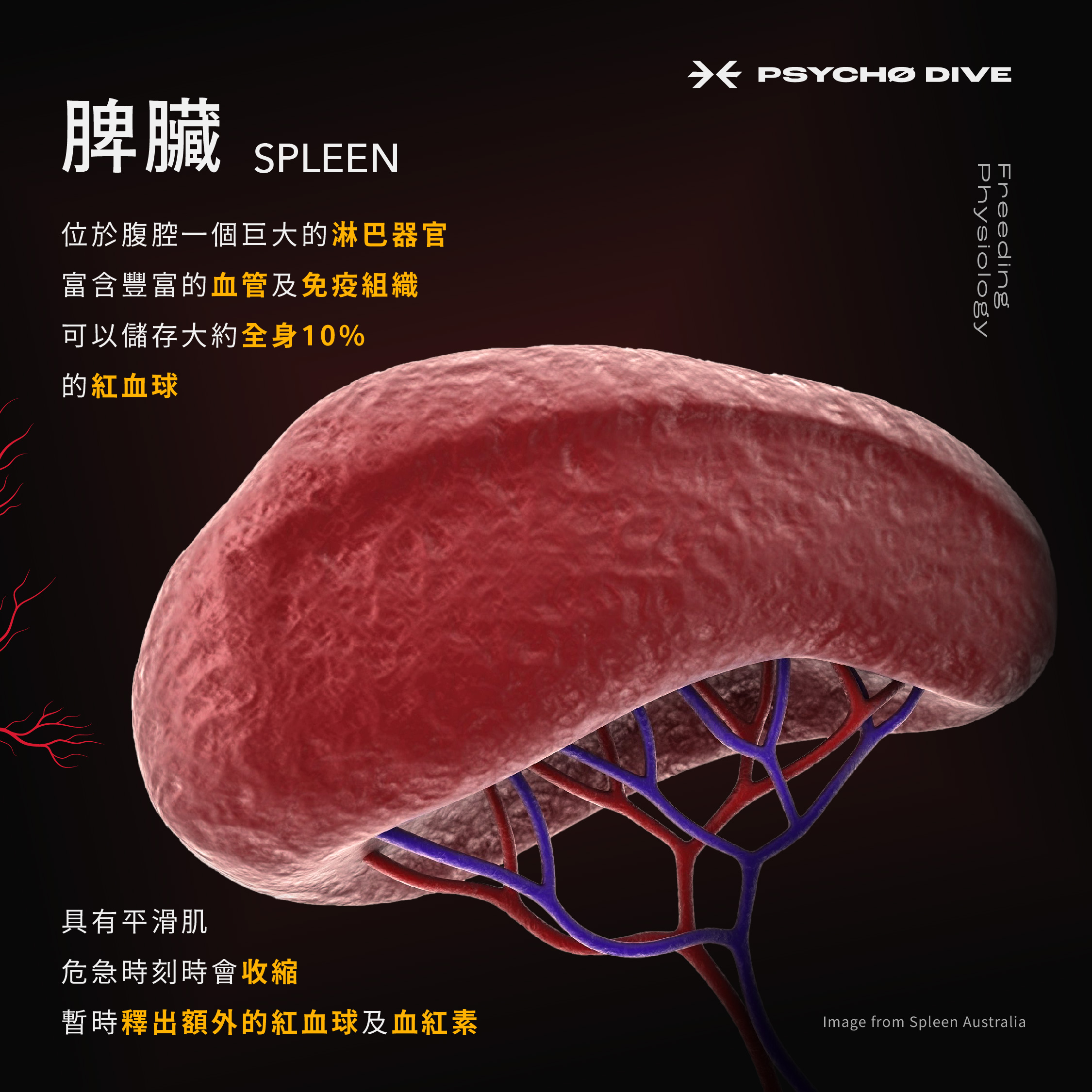

在進入正題之前,先來簡介一下脾臟。脾臟是腹腔一個巨大的淋巴器官,富含豐富的血管及免疫組織。可以具有淋巴結的技能又能儲存血液,是個多才多藝的器官,但又因為他血管豐富及儲存血液的特性,他也很容易因為強力的撞擊而破裂,不過也因為他可以儲存大約全身10%的紅血球,而且具有平滑肌(註1)1,在危急時刻,可以暫時的釋出多的紅血球及血紅素,藉此幫助身體在自潛或是高海拔地區維持血氧濃度。

紅血球的外接硬碟

不懂?那講簡單一點,他就是一個具有防毒軟體的外接硬碟,當你的紅血球不夠的時候,他就會收縮一下,擠一點紅血球到身體裡面,不過因為是外接硬碟,所以就算切除,並不會有太大的影響,話雖如此,脾臟切除的人,可能就沒辦法獲得脾臟額外儲存的血液,也就比較無法耐受低氧的狀況。如此這般,聽到可以釋出「額外的」紅血球,這可就讓科學家跟運動員們樂壞了,如果可以使用額外的紅血球,不就可以提供更多的氧氣,讓自己的運動表現更好嗎?那是時究竟是不是如此呢?

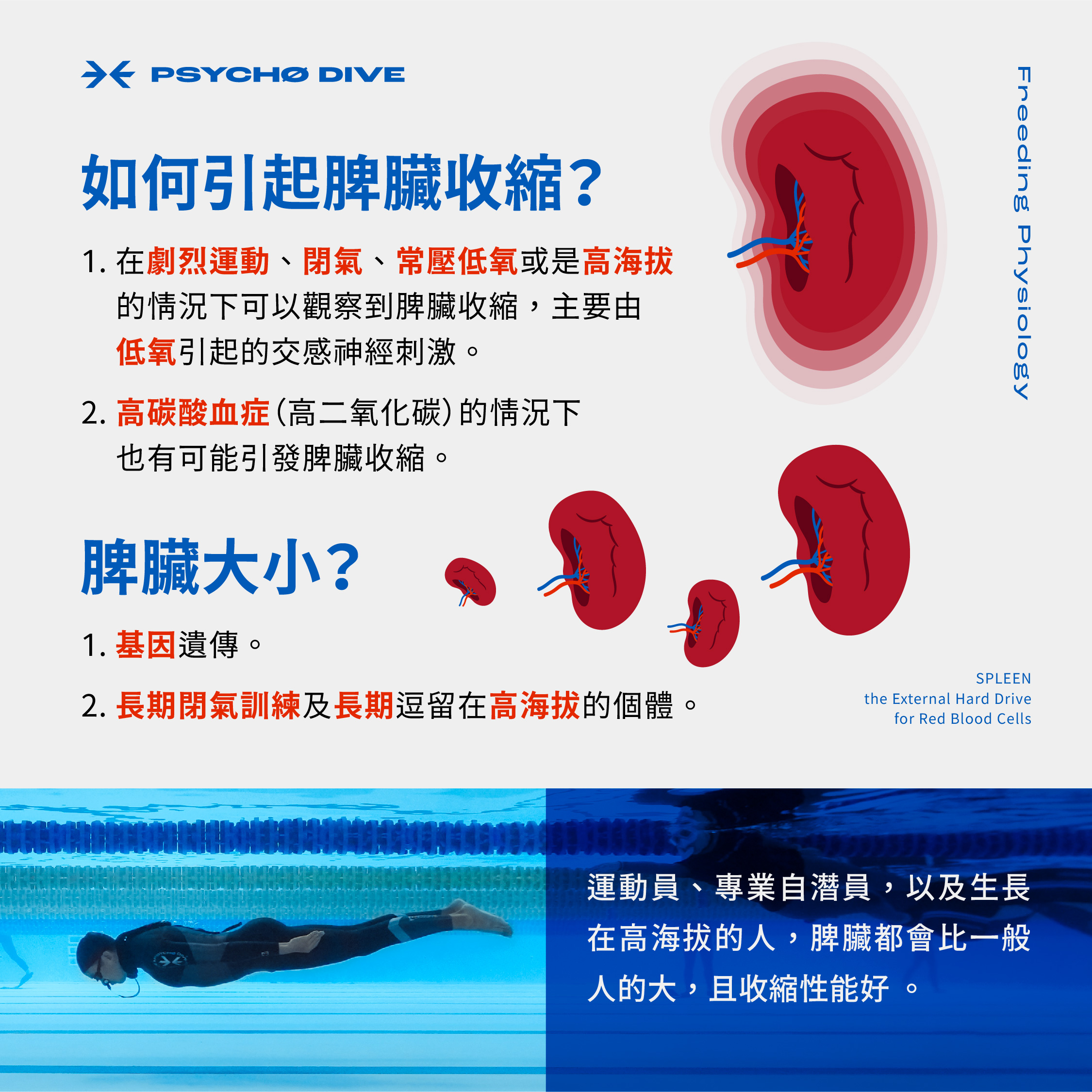

脾臟收縮

在過去的研究中發現,在劇烈運動、閉氣、常壓低氧(註2)2或是高海拔的情況下可以觀察到脾臟收縮。主要由低氧引起的交感神經刺激,另外,高碳酸血症(高二氧化碳)的情況下也有可能引發脾臟收縮。當然這個世界的規則就是要等價交換(並沒有),釋放紅血球到血液中會讓血液變濃稠,就像火鍋加了一堆芋頭一樣變得稠稠的,而黏黏稠稠的血液是有可能增加血栓的風險,還好脾臟有平滑肌,能屈能伸,在10幾分鐘後沒有繼續刺激的話,脾臟就會像海綿一樣把紅血球吸回來。

脾臟大小

運動員、專業自潛員以及高海拔的人(常去高海拔旅遊或生長在高海拔的人)的脾臟都會比一般人的脾臟大且收縮性能好。雖然脾臟大小有一部份是基因決定,但也有研究表明,長期閉氣訓練及長期逗留在高海拔的個體,脾臟大小及收縮能力都會上升,另外有研究指出,脾臟的大小與高海拔引起的生理不適有負相關,也就是說大脾臟可以增加低氧的耐受性。

說到這裡,那豈不是脾臟越大越厲害?倒也不是,過去尚未研究過訓練有素的耐力運動員的脾臟體積和收縮是否增強。所以脾臟大,會讓耐力跟閉氣能力都會變好吧?究竟是不是如此呢?

脾臟實驗 – 冬季兩項運動員研究

中瑞典大學的一群科學家把腦筋動到也是需要高耗氧的耐力型選手上。說到耐力型選手,又是下雪的國家,那就非「冬季兩項(biathlon)」運動員莫屬了!

Biathlon是一種叫做「冬季兩項」的運動,由越野滑雪及射擊兩部分組成。是由軍事及打獵演變而來,目前為冬奧的一個比賽項目。會想找冬季兩項運動員是因為越野滑雪是相當考驗無氧及有氧的運動,且與最大攝氧量(VO2max)(註3)3、乳酸閾值、無氧能力非常有關。這類的運動員氧氣需求量高,且因為高強度間歇運動的關係,也會面臨極度缺氧的狀態。自由潛水同樣也是高度無氧的運動,所以這兩種運動員都需要高度氧氣運送效率,來幫助氧氣輸送到需氧的器官或是肌肉。

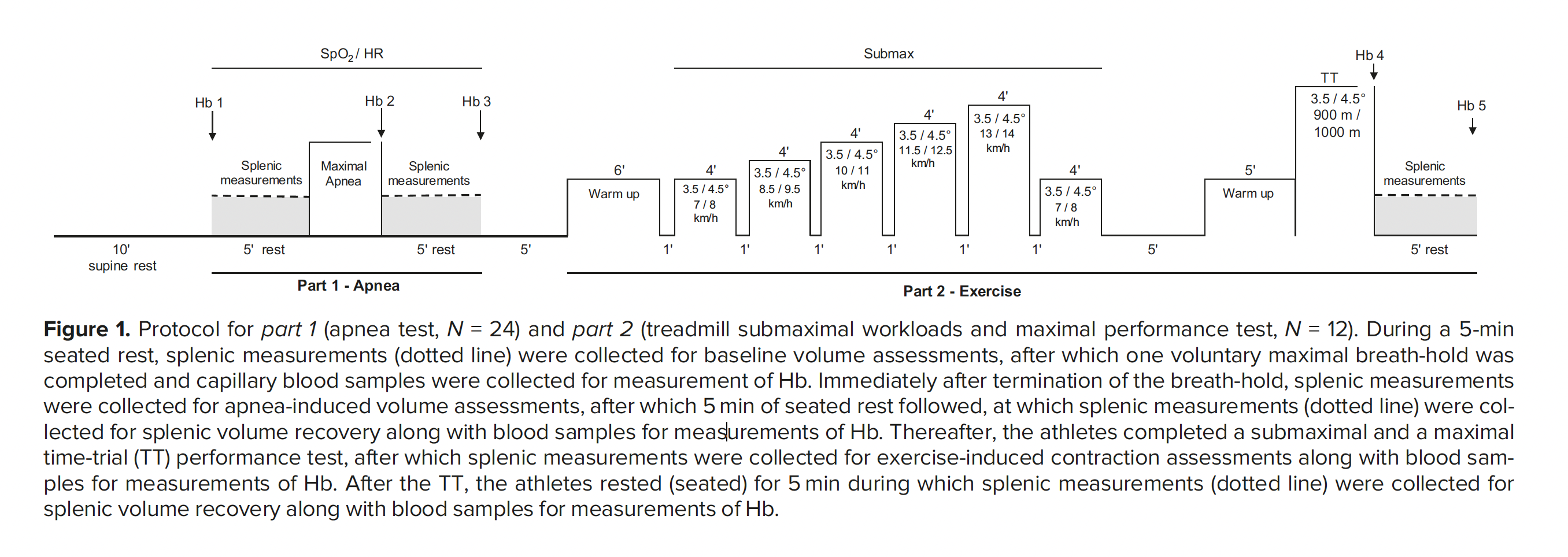

這些科學家設計了找了12位菁英冬季兩項運動員(7女5男;瑞典冬季兩項國家代表隊),以及12位(6女6男)未訓練過的一般民眾為對照組,實驗分為兩個部分:第一部分是閉氣測試,所有參與者都會測試;第二部分為滑雪(以滑輪代替)表現,僅由運動員測試。

第一部分、閉氣測試

首先,受試者躺下休息,期間受試者會被要求放鬆、避免吞嚥及過度換氣,10分鐘後開始閉氣(當血氧濃度小於65%的時候會終止閉氣,並恢復呼吸,避免暈厥風險,但本實驗並未發生),當受試者無法繼續閉氣時,會摘掉鼻夾,並且恢復呼吸。

第二部分、滑輪滑雪

本測試會在跑步機上進行,受試者會先進行六分鐘的暖身(做的項目跟次最大表現一樣)、次最大測試(4-6組),中間休息後進行計時賽。

另外在這期間都會用超音波監測脾臟大小,例如第一階段在開始之前的五分鐘的每分鐘都會測量/閉氣完立刻再測量一次;第二階段則是在計時賽結束後會直接測量。每次掃查都會記錄脾臟最大的長寬高。除此之外也會監控血液樣本,分別會在第一階段休息五分鐘之前(Hb 1)、閉氣之後立刻(Hb 2)、閉氣五分鐘之後(Hb 3)及第二階段計時賽結束後立刻(Hb 4)及計時賽結束五分鐘後(Hb 5)經由手指採血後,用血紅蛋白計來測量血紅蛋白的量(Hb為血紅素,後續皆以此稱)。整個過程也都會做心跳及血氧的監控。

觀測結果

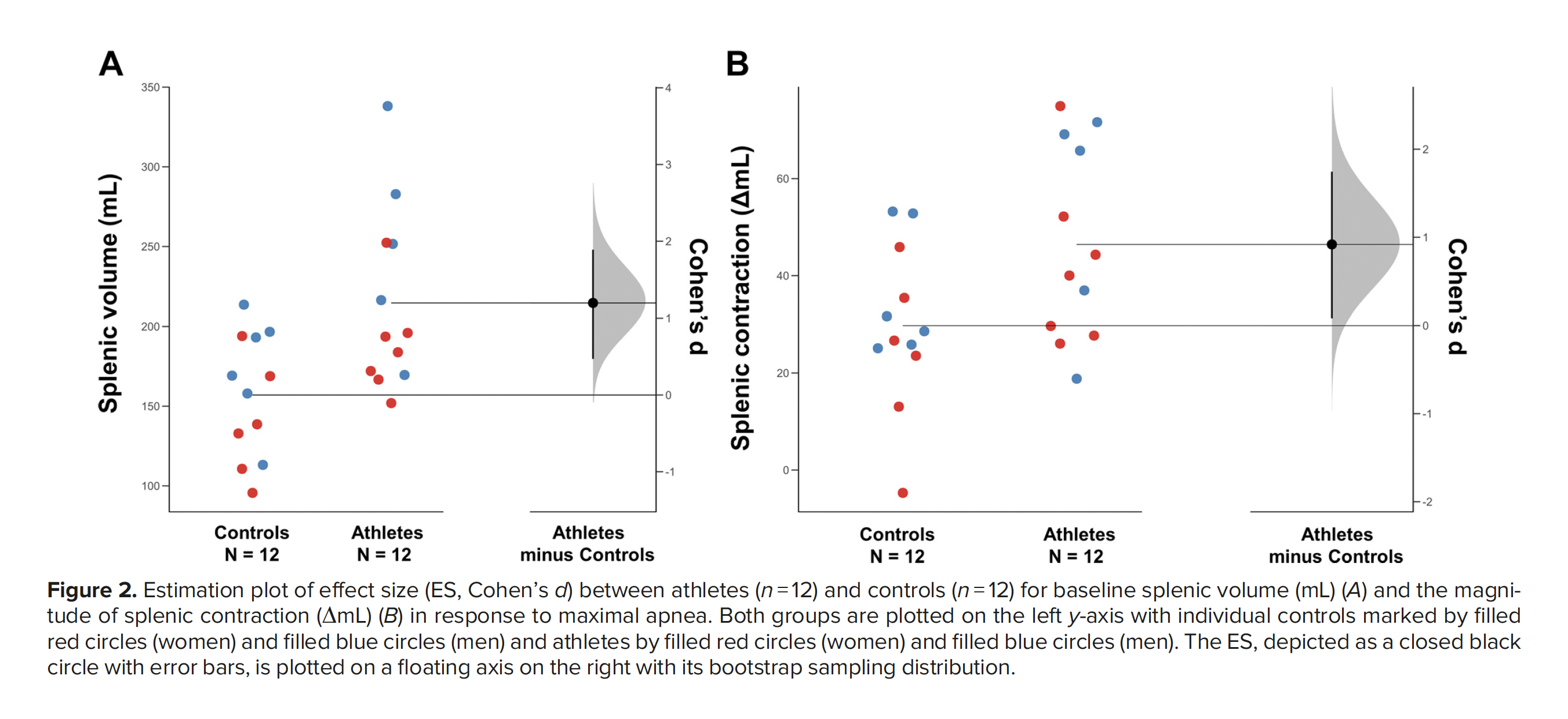

結果他們發現運動員的脾臟基本上都大於未經訓練的民眾(脾臟大小經過身高校正),但跟過去的文獻比較的話自由潛水員或高海拔攀登者(或高海拔居民)的脾臟還是比較大,可能是因為這兩者暴露在更加低氧的環境,其實在獸醫臨床上也會發現,長期缺氧或是曾感染血液寄生蟲的狗的脾臟也會相對比較大。

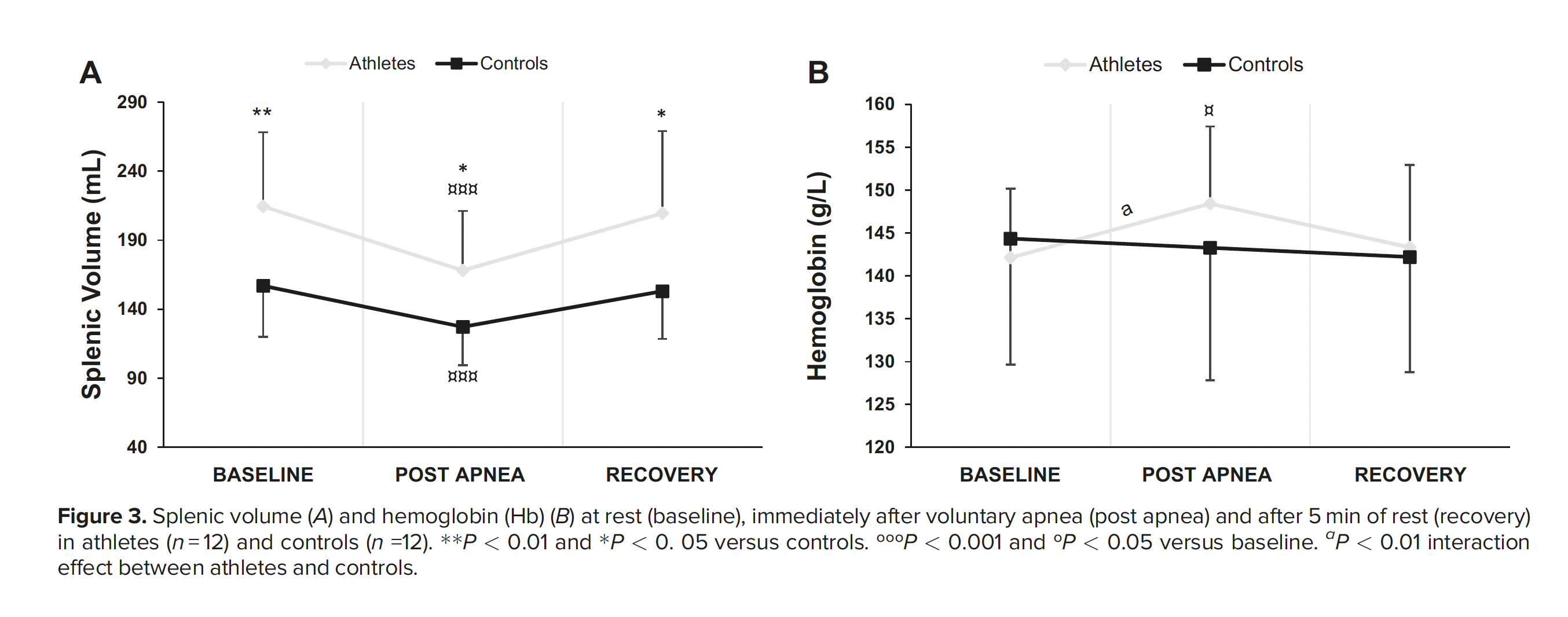

另外在閉氣方面,運動員跟一般民眾閉氣的表現是沒有顯著差異(圖2A),且最大閉氣表現後,兩組受測者脾臟都會顯著的收縮(圖3A),並在5分鐘後脾臟都會回到正常的大小。

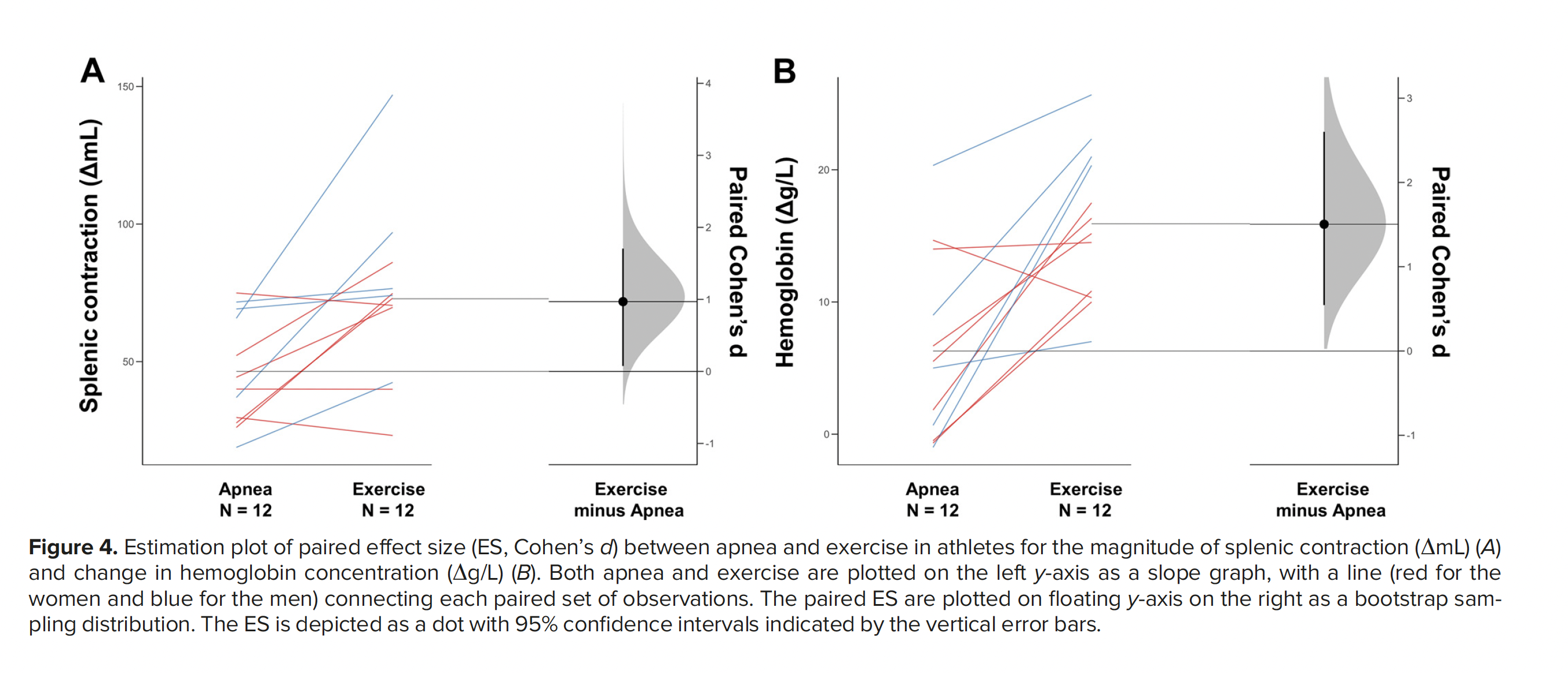

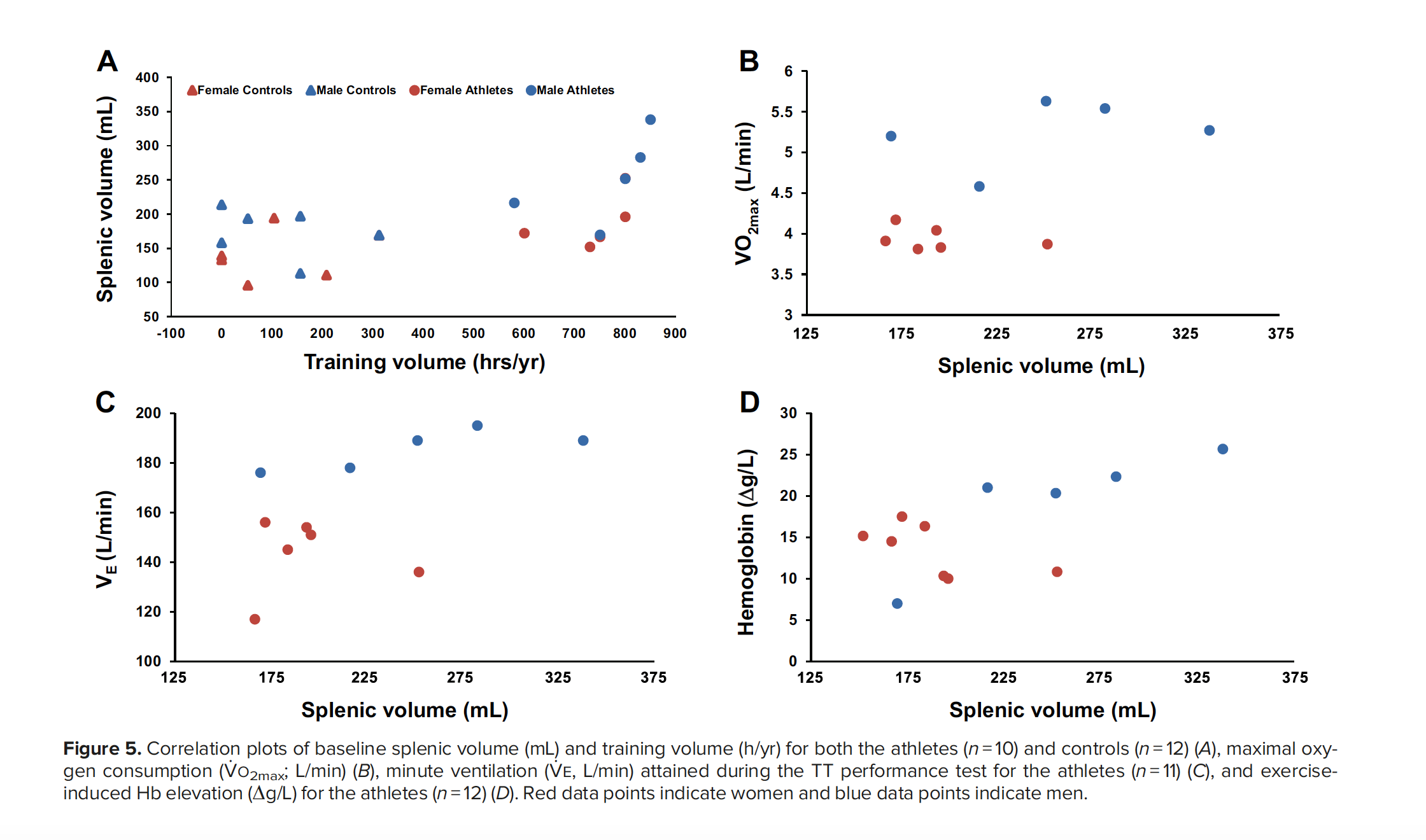

不過在運動時誘發的脾臟收縮,會比閉氣誘發的脾臟收縮來的強烈(圖4A),根據上述可以知道脾臟的大小與訓練量呈正相關(圖5A),另外本實驗也發現脾臟基礎大小與最大攝氧量有關(圖5B),脾臟基礎大小也跟計時賽時的每分鐘通氣量有顯著相關(圖5C),不過很可惜的是,計時賽的成績跟脾臟大小及脾臟收縮程度並沒有顯著相關。

什麼可以影響我的脾臟大小及收縮能力

那有什麼方法是可以影響我的脾臟大小及收縮能力呢?針對高海拔居民和擅長自由潛水的民族在過去的研究中發現:脾臟大且收縮性能佳,可能是與基因遺傳有關。

但在長期暴露在高海拔地區或是長期自潛訓練的自潛員也有觀察到較大的脾臟及比較好的收縮性能,表示這件事也跟訓練及環境有關。長期暴露在低氧環境的COPD(註4)4病患身上也可以看到脾臟變大及收縮性能變好的現象。在過去一篇文獻中指出,連續八周,每天5次靜態閉氣,可以增大脾臟的體積;但在另外一篇研究中發現,連續兩周,每天10次靜態閉氣,脾臟不會有明顯改變。

其他研究也發現,連續兩個月在高海拔的地區徒步移動,這種暴露於低氧的情況會增加脾臟體積;但不一樣的是,在另一篇研究中發現在相同的時間下,在聖母峰的遠征隊的脾臟體積並沒有增加。這其中會有差別可能是因為在8000m以上的高海拔是處在katabolic的環境(註5)5,這裡就不另外討論。

在適合的環境長期低氧會讓脾臟體積變大

綜合以上研究,簡單來說,就是在適合的環境長期低氧會讓脾臟體積變大,且收縮性能變好。所以本篇研究的冬季兩項運動員如果身體功能訓練上有類似的效果,也有可能會讓脾臟變大且變得比較會收縮,但冬季兩項運動員都是陸上訓練,暴露於缺氧的程度不如高海拔居民或是自由潛水員。綜觀上述及其他文獻,脾臟的大小與收縮性能,可能與基因或暴露的環境因子有關,但兩者間的關係還需要更進一步的研究。

探討血紅蛋白量

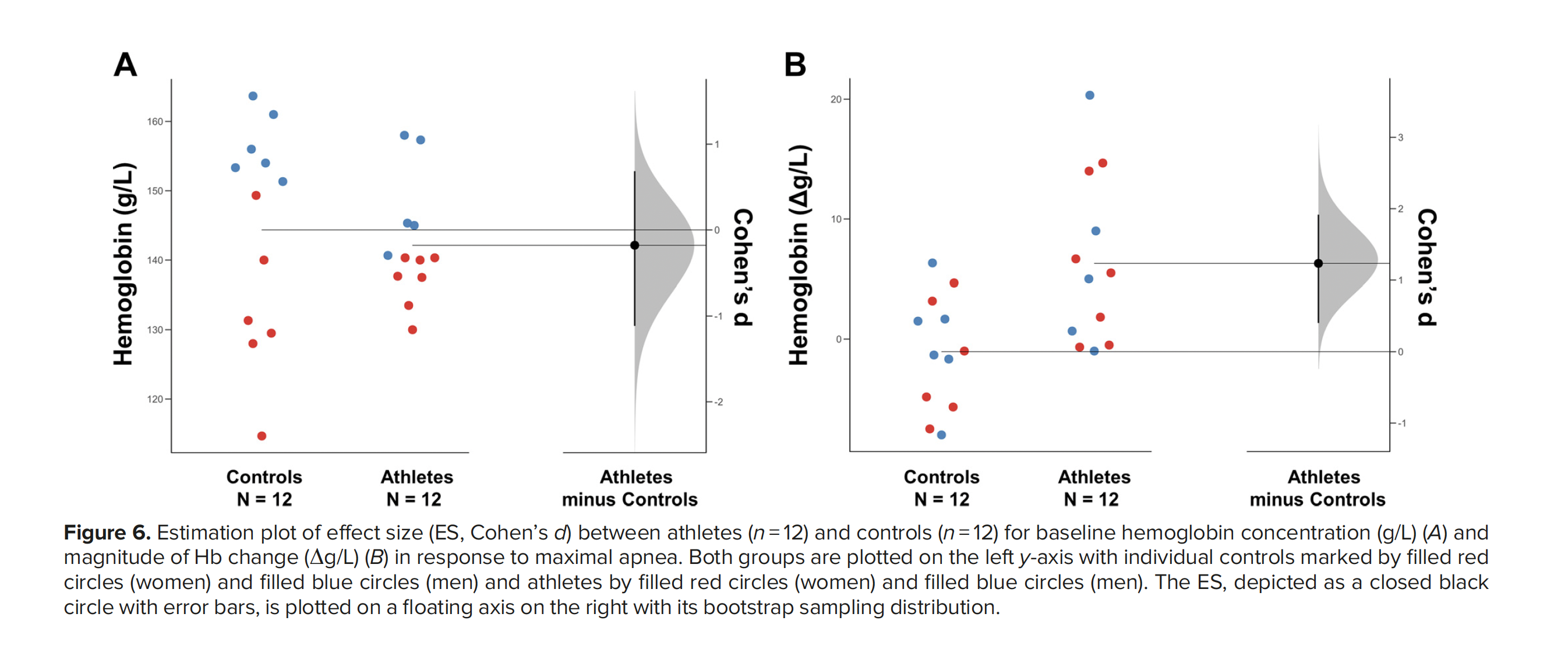

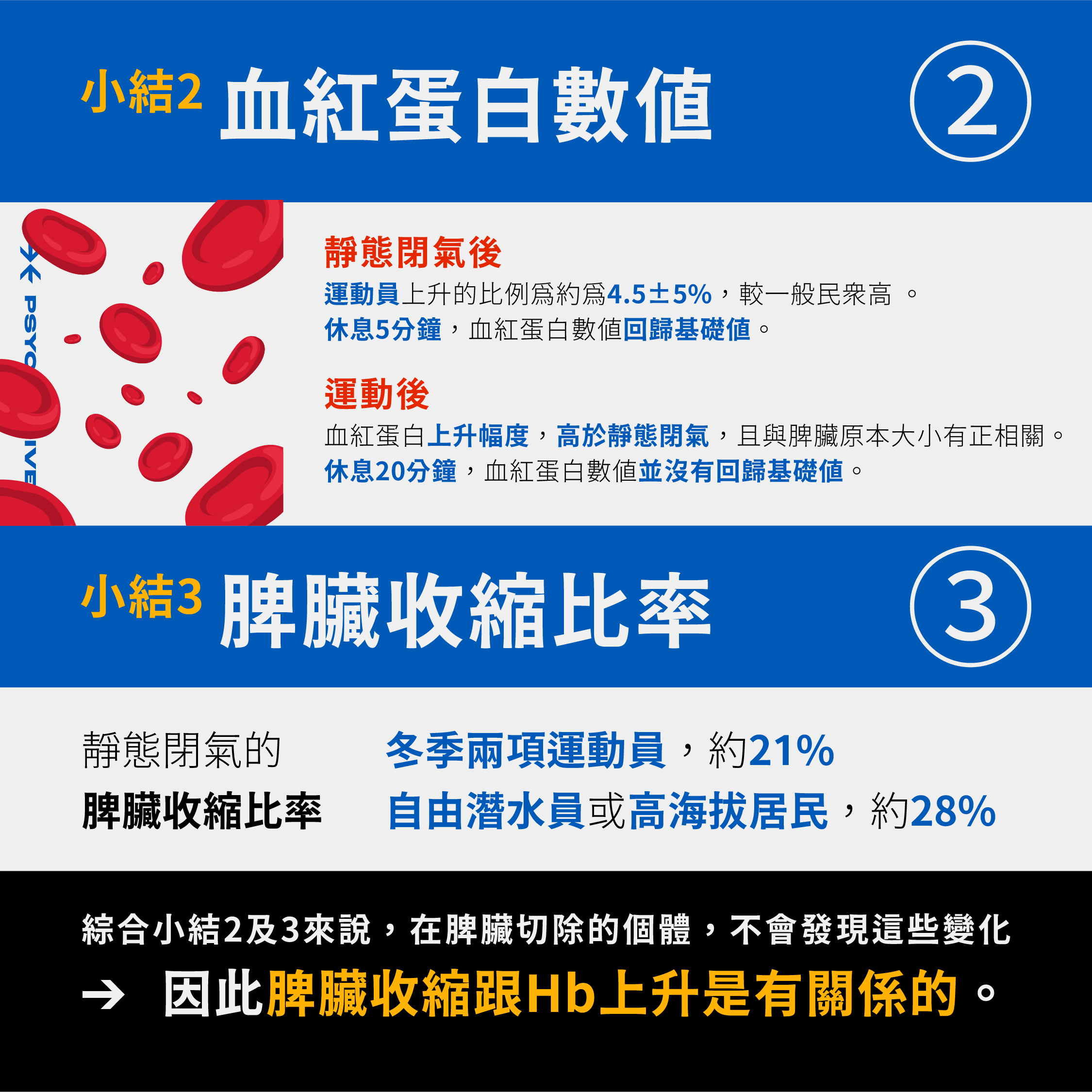

如果以血紅蛋白來說的話,運動員跟民眾的基礎Hb是一樣的(圖6A),但在閉氣最大表現後,運動員的Hb上升了4.5±5%,跟民眾組比起來也上升比較多(圖6B),而在過去研究也發現,非潛水員在連續閉氣後Hb上升也才3%,耐力型的冬季兩項運動員還高出了一點。

相反的,在控制組,閉氣最大表現後,Hb上升了-0.7±3%,是無顯著差異的。最後,運動員及控制組在閉氣結束休息五分鐘後Hb會回到基礎值(圖3B)。在運動時誘發的Hb上升會比閉氣誘發幅度來得大(圖4B),且運動誘發的Hb升高與脾臟基礎大小也有正相關,但跟閉氣比較不同的是,在運動後休息5分鐘後,Hb並不會回到基礎值。

如果加入脾臟大小及收縮能力來討論的話,運動員及一般民眾在閉氣時誘發的脾臟收縮幅度差不多,但收縮的絕對值及攜氧能力還是運動員比較好。這可能是因為耐力運動員的脾臟本身就比較大,可以容納更多的紅血球。

脾臟收縮比率

除此之外,冬季兩項運動員閉氣誘發的脾臟收縮比率為21%,自由潛水員或高海拔居民的為28%,而且有趣的是,在脾臟切除的個體,是不會發現這些變化的,因此脾臟收縮跟Hb上升是有關係的。在其他研究中也發現,閉氣誘發的Hb上升在冬季兩項運動員及高海拔攀登者程度差不多。

除此之外,高海拔雪巴人(註6)6脾臟收縮的幅度比平原的尼泊爾人來的大,這可能是因為雪巴人都在高海拔地區工作。

耐力型運動也會使脾臟收縮

總體來說,雖然精英耐力運動員不會在水下訓練,不會經歷真正的缺氧,但他們的訓練大多是無氧及耗氧的訓練,會消耗大量的氧氣,導致細胞的缺氧,這也會讓脾臟收縮來提高血液攜氧量。因此根據此研究來說,不只自由潛水及高海拔才會讓脾臟收縮,其實在耐力型運動也會。所以你各位,不要再找藉口說離海太遠、沒泳池或是沒潛伴,其實高強度有氧、間歇運動及基礎運動,都可以幫助你更適應細胞缺氧的情況,讓你的身體有更佳的適應性。

另外這篇研究也有討論到潛水反射,雖然兩組最大閉氣表現沒有顯著的差異,但運動員組心跳下降的幅度較大(無統計上的差異),這表示潛水反射不會因為耐力訓練變強,過去也有研究也有類似的結果,在兩個月內,每周有氧訓練1-3hr,並不會增加潛水反射的強度。

心血管系統對於調節潛水反射是有正向的影響

不過我們可以推測,菁英耐力運動員的心血管系統對於調節潛水反射是有正向的影響。在另外的研究發現,只要連續兩周持續進行每天閉氣5或10次,就可以增強潛水反射,也可以讓閉氣時間增加。這表示潛水反射可以很快地練起來,前提是給予的強度夠強。另外就本篇研究來說,精英耐力運動員並不會常常接觸潛水反射的啟動機制(呼吸暫停或臉浸冷水),因此在訓練期間也沒有理由發展出完全的潛水反射,這也是這篇研究在心血管潛水反射沒有顯著差異的可能性之一。

運動員最大表現有可能會刺激交感神經活化,遂使脾臟收縮

講了那麼多,要怎麼做才能讓脾臟收縮呢?本次研究中,運動員在運動時脾臟收縮的幅度比閉氣的時候大,在運動的時沒有觀察到缺氧,表示可能是不同的機制在誘發的脾臟收縮。另外的研究中發現,在未經訓練的人身上,閉氣引起的脾臟收縮比常壓缺氧來的強烈,但此時的血氧濃度其實是差不多的。根據上述來說,閉氣引起的高碳酸血症是脾臟收縮的關鍵。但在本次研究中,閉氣會引起高碳酸血症,但運動不太會,所以運動中的脾臟收縮不太可能是這個原因,因此作者推論,運動員最大表現有可能會刺激交感神經活化,遂使脾臟收縮。

另外他們也發現到,運動誘發的脾臟收縮及Hb上升,在運動結束後五分鐘也不會回到基礎值,反而是閉氣誘發的脾臟收縮及Hb上升在五分鐘後會恢復到基礎值。這個結果跟過去Stewart等人的實驗結果相同,運動誘發的脾臟收縮大概要花20分鐘才會恢復,但連續閉氣引發的脾臟收縮只要十分鐘就會恢復。這可能是因為脾臟收縮擠出的血量比較多,要回收也要比較久的關係,不過這也有好處,在間歇運動中,升高的Hb不會那麼快下降,可以持續提供身體高耗氧的所需。

脾臟大小及收縮與最大攝氧量有高度相關

雖然脾臟收縮引起的Hb升高幅度小,但是是顯著的,且會增加10%的氧氣攜帶能力,顯然的,脾臟大小及收縮與最大攝氧量是有高度相關的。對運動員的好處就是,可以大大增加氧氣攜帶量,且在休息時間可以把紅血球收回脾臟,以降低血液黏稠度。

一般來說,我們認為心輸出量是70-85%氧氣攝取的能力的來源,但肺的灌流量、骨骼肌特性及氧氣攜帶能力也都是很重要的限制因素。當僅靠心輸出量無法滿足不斷增加的氧氣需求時,通過增加Hb以及其氧氣攜帶能力,將更多氧輸送至工作中肌肉,在高強度運動的期間尤為重要,同時也是自由潛水員非常需要的能力。

在Stewart等人的研究發現,脾臟收縮的能力在三次最大運動表現之間沒有差異,大約收縮30%,甚至他們觀察到,在運動到力竭時,脾臟會收縮56%,這表明脾臟收縮存在依賴性質,可能是根據氧氣量進行調節,當身體需要氧氣的量超過心輸出提供的氧氣量時,脾臟收縮的能力就成為了相當有用的外掛系統。

更多觀點

不過就說了這個器官有夠神秘,也不全然都是正面的研究。脾臟收縮的實際重要性近期也在最近兩項研究中受到質疑,研究發現,閉氣誘發的脾臟收縮對3公里及4公里的計時賽沒有影響,當然這也有可能是實驗設計上的問題。本研究也是發現脾臟收縮對短時間的運動表現沒有影響,但脾臟收縮引發的Hb及血溶比升高,的確有助於氧氣攜帶及增進最大攝氧量。倒也不是說這條路完全走不通,畢竟科學的確就是這樣,在不斷佐證、推翻下發現真相。

總結來說,與未經訓練的民眾相比,菁英冬季兩項運動員的脾臟體積、閉氣引起的脾臟收縮及Hb上升的幅度,都比較大,顯示脾臟功能在這些訓練有素的耐力運動員有很重要的功用,反過來說訓練量會跟脾臟能力有關,也可以幫助你身體適應性更好。兩組的潛水反射強度差不多,沒有顯著的差異,但脾臟收縮引發的Hb升高,可以有效的增加氧氣攜帶量,降低運動中的心肺負擔。此外,這篇的研究結果表明,長期耐力訓練儘管可以增強一般心血管健康,但可能不會使閉氣引起的潛水反射更強,這符合訓練特異性的概念,所以不用把希望都寄望在這顆外接硬碟身上。但不變的是,在不斷的訓練後,身體是不會背叛你的(只有大腦會),他會最真實的呈現你的成果,所以孩子們,不要小看平常訓練的成果,不斷的訓練,不斷的努力,不斷的克服你的挫折,有一天你的身體(包括你的脾臟)會給你一個你意想不到的結果。

Ref:

Pontus, H. K. (2021). Enhanced Splenic Volume and Contraction in Elite Endurance Athletes. Journal of Applied Physiology.

https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01066.2020